ITA: I reperti ceramici rappresentano materiali archeologici di grande valore poiché, grazie alla loro struttura porosa, sono in grado di intrappolare biomolecole, come DNA vegetale antico (aDNA) e metaboliti derivanti dal materiale organico conservato o lavorato al loro interno, per […]

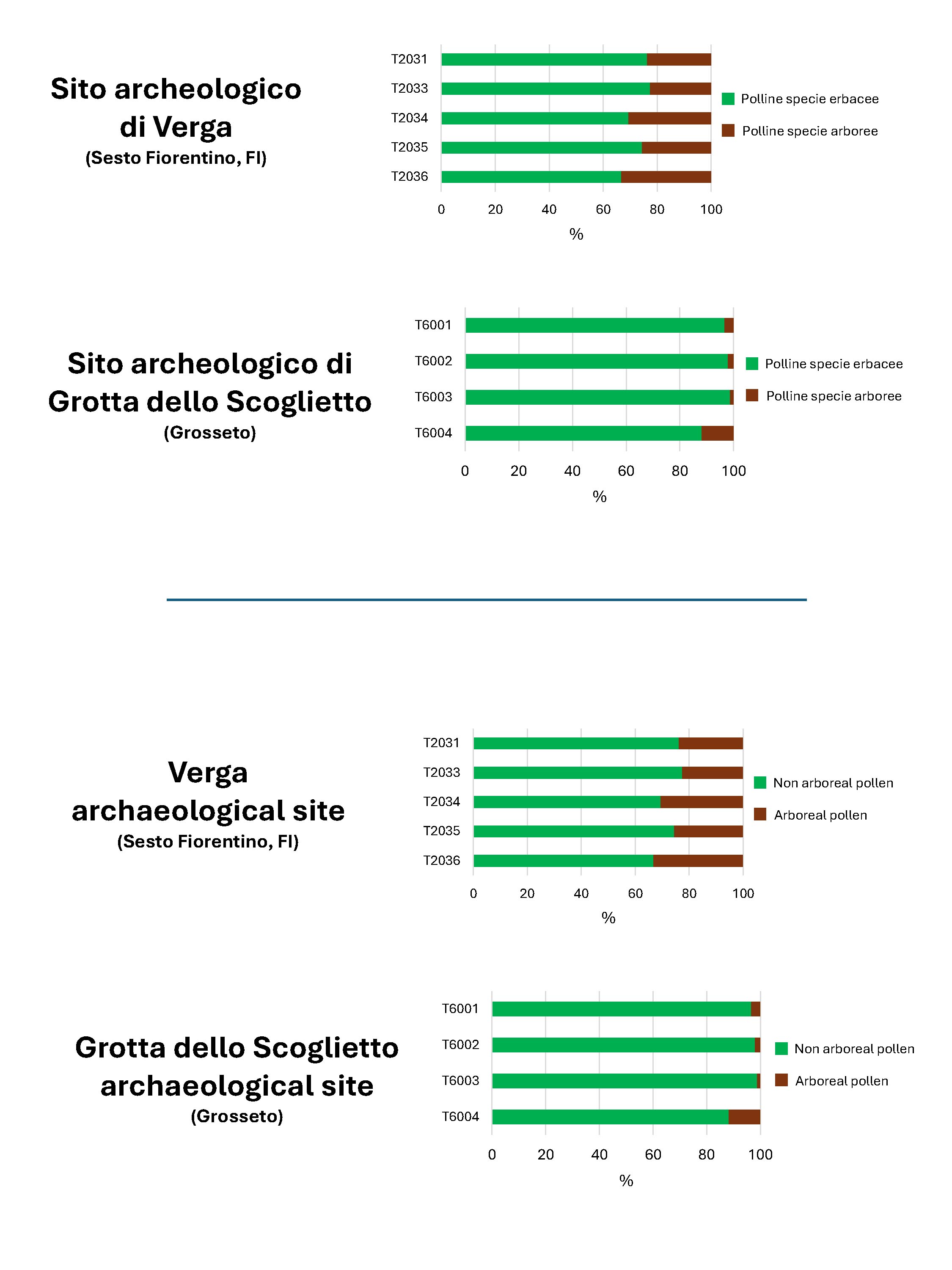

Risultati preliminari dei campioni riferibili ai siti toscani con frequentazioni neolitiche L’inquadramento paleoambientale: prime osservazioni sulle analisi polliniche SITO VIA VERGA (pianura alluvionale – Area Fiorentina): Gli studi palinologici condotti nell’area hanno fornito un variegato elenco floristico. Inoltre, le analisi archeobotaniche […]

A questo link potete trovare l’intero articolo (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ece3.11053). Rimanete aggiornati!

Le piante hanno sempre rappresentato un elemento fondamentale nella definizione del paesaggio. Infatti, la diversità vegetale, la cui distribuzione è condizionata dalla variabilità geografica/climatica, ha influenzato sia l’ecologia ambientale che quella umana. Il presente contributo rappresenta uno studio multi-proxy focalizzato alla rilevazione di microparticelle di amido, polline e palinomorfi non pollinici in calcoli dentali antichi prelevati da individui preistorici sepolti nei siti archeologici di La Sassa e Pila (Italia centrale). I dati raccolti hanno suggerito il potenziale utilizzo di diversi taxa vegetali da parte delle popolazioni che vivevano nell’Italia centrale durante l’Età del Rame-Bronzo Medio e hanno ampliato il corpo di evidenze riportato in precedenti studi palinologici e paleoecologici. L’applicazione di un approccio microscopico ha fornito informazioni su specie domestiche e su piante selvatiche raccolte e ha permesso di sviluppare considerazioni generali su ambienti antichi, fonti d’acqua, salute e malattie presenti nei siti indagati. Inoltre, la ricerca ha fornito dati per definire le risorse naturali (ad esempio, il consumo di piante C4) e l’uso sociale dello spazio durante quel periodo. Altro aspetto importante è stato il ritrovamento di indizi vegetali riconducibili ad habitat caratterizzati da boschi di latifoglie, generalmente indicativi di un clima temperato-caldo, e di vegetazione erbosa. Altri reperti insoliti per calcoli dentali antichi (ad esempio, diatomee, brachisclereidi) hanno partecipato alla definizione del quadro ecologico preistorico. Pertanto, questo lavoro fornisce una panoramica sul potenziale dell’analisi del calcolo dentale umano per delineare alcune caratteristiche dell’ecologia vegetale e della biodiversità antiche.

Plants have always represented a key element in landscape delineation. Indeed, plant diversity, whose distribution is influenced by geographic/climatic variability, has affected both environmental and human ecology. The present contribution represents a multi-proxy study focused on the detection of starch, pollen and non-pollen palynomorphs in ancient dental calculus collected from pre-historical individuals buried at La Sassa and Pila archaeological sites (Central Italy). The collected record suggested the potential use of plant taxa by the people living in Central Italy during the Copper-Middle Bronze Age and expanded the body of evidence reported by previous palynological and palaeoecological studies. The application of a microscopic approach provided information about domesticated crops and/or gathered wild plants and inferred considerations on ancient environments, water sources, and past health and diseases. Moreover, the research supplied data to define the natural resources (e.g., C4-plant intake) and the social use of the space during that period. Another important aspect was the finding of plant clues referable to woody habitats, characterised by broad-leaved deciduous taxa and generally indicative of a warm-temperate climate and grassy vegetation. Other unusual records (e.g., diatoms, brachysclereids) participated in defining the prehistoric ecological framework. Thus, this work provides an overview on the potential of the human dental calculus analysis to delineate some features of the ancient plant ecology and biodiversity.