-

-

-

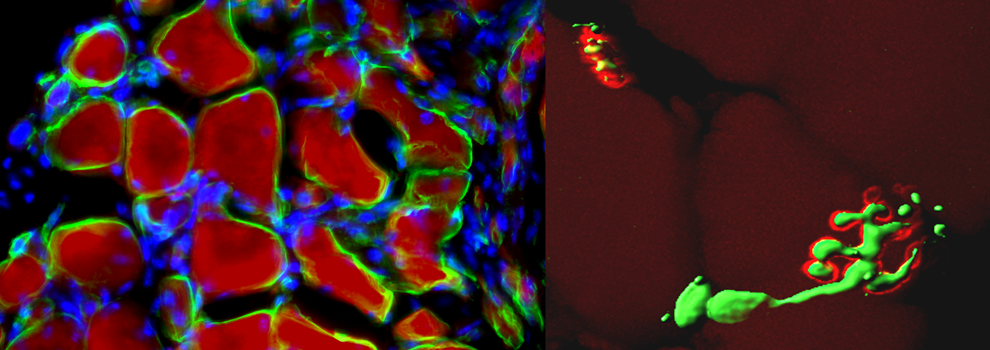

Artificial muscle cross-section:

laminin (green)

Myosin (red)

Dapi (blue)Neuromuscular plaque in

artificial muscle section:

neurofilament (green)

bungarotoxin (red) -

-

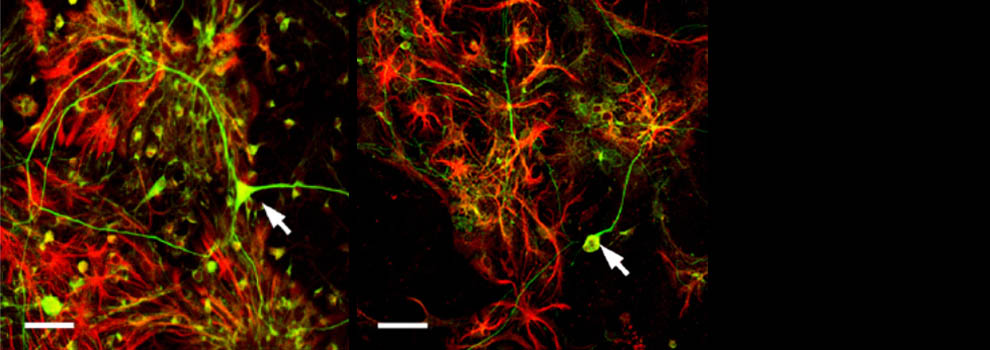

Lab. of Neurochemistry

Lab. of Neurochemistry

Studio dei meccanismi

molecolari delle malattie

neurodegenerative -

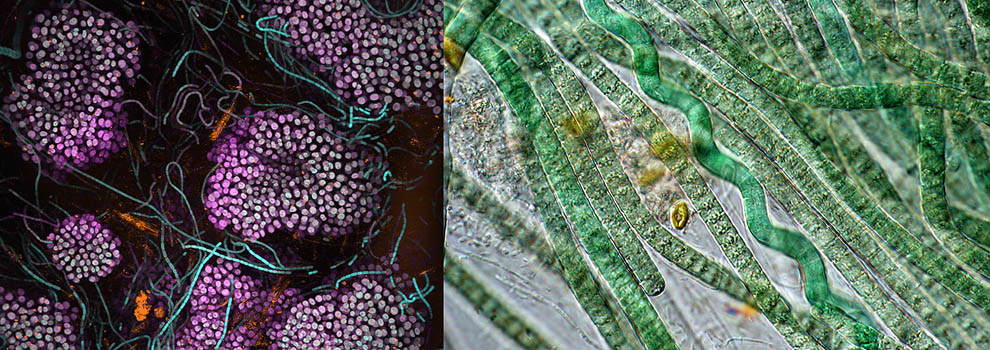

Anemone apennina

Anemone apennina

Monti SimbruiniFoto di Letizia Zanella -

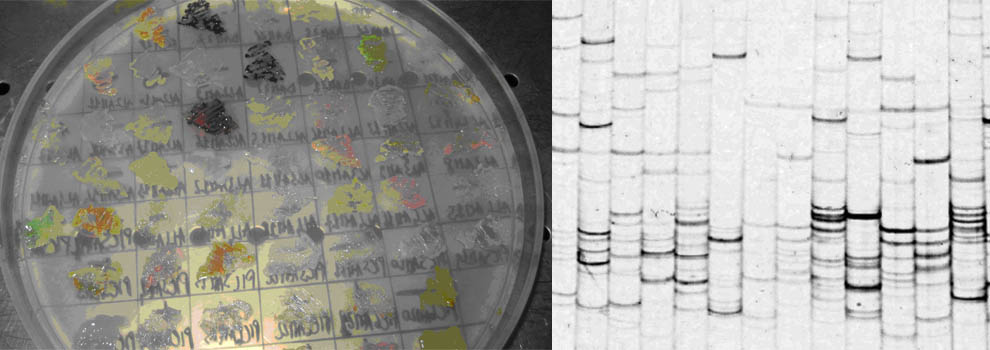

Studio delle comunità

Studio delle comunità

di batterioplankton nella

Riserva Naturale Regionale

Macchiatonda -

Astrobiologia e biologia

Astrobiologia e biologia

molecolare di......cianobatteri di

ambienti estremi -

-

Il Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” orienta la sua missione formativa e di ricerca su tematiche all’avanguardia degli studi sulla vita in tutti i suoi livelli di organizzazione e varietà. Le diverse aree di ricerca concorrono a sviluppare una piattaforma multidisciplinare su temi quali: i meccanismi molecolari delle malattie neurodegenerative, la regolazione dei processi di cancerogenesi; la caratterizzazione di molecole di origine vegetale ed animale; la valutazione delle comunità ecologiche e il monitoraggio ambientale.

Regolamento Dipartimento di Biologia DR 3756 del 06.12.2012

XJan

La Stampa.it – 20/1/2014

La scoperta ci potrebbe fornire un nuovo approccio per la prevenzione e il trattamento della malattia

I ricercatori della Cleveland Clinic (Usa) hanno identificato una proteina del cervello che svolge un ruolo chiave nella perdita di memoria che si osserva nella malattia di Alzheimer. Lo studio è pubblicato su Nature Neuroscience. La proteina identificata, neuroligina-1 (Nlgn1), è nota per avere un ruolo nella formazione della memoria. Ma questa è la prima volta che la sua azione è stata associata alla perdita di memoria che si verifica nell’amiloidosi [...]

Jan

Il Sole 24 Ore.it – 15/1/2014, Francesca Cerati -

Il sequenziamento del genoma è ancora troppo costoso per molte applicazioni mediche, o per i progetti su larga scala. Per questo il tema del prezzo accessibile, cioè sotto i mille dollari, è da tempo un tormentone ma soprattutto un traguardo importante. Finora, però, nonostante le promesse coraggiose di diverse società (Ion Torrent lo aveva annunciato nel 2012, ma la promessa non ha avuto un seguito) i costi sono ben al di sopra dei fatidici 1000 dollari.

Ieri, però, alla JP Morgan Healthcare Conference di San Francisco, Jay Flatley, il ceo di Illumina, una delle tre società leader in questo settore, ha annunciato una nuova macchina per il sequenziamento low cost del Dna. «Il costo di 1.000 dollari viene visto come la discriminante costo-beneficio affinché il sequenziamento dell’intero genoma diventi “di routine” per i test medici e la medicina personalizzata» ha detto nella sua presentazione Flatley. E ha spiegato che la nuova macchina di Illumina è stata costruita appositamente per genomi umani e può sequenziare genomi con una precisione sufficiente a identificare in maniera attendibile varianti di Dna a una velocità dieci volte superiore al suo predecessore. La nuova macchina può infatti sequenziare parzialmente cinque genomi umani in un giorno. Una lettura completa dura tre giorni. http://24o.it/hUM8Y

La stampa.it – 17/1/2014 , salute

Gli scienziati spiegano perché il batterio della salmonella è un killer perfetto, che attua una specifica strategia che lo rende praticamente imbattibile, se non impossibile da eliminare

[...] Sull’eco del focolaio europeo di salmonellosi causata dal sierotipo Salmonella Agona in cui 160 persone in 10 Paesi si sono ammalate di gastroenterite con vomito e diarrea, i ricercatori della National University of Ireland di Galway hanno condotto uno studio per trovare il modo di attaccare questo biofilm protettivo del batterio in modo da poterlo eliminare una volta per tutte. Per far ciò hanno sperimentato tre diversi tipi di disinfettante, applicato su una varietà di superfici dure che presentavano il biofilm della salmonella. [...] I risultati dello studio, pubblicati sulla rivista Applied and Environmental Microbiology http://www.lastampa.it/2014/01/17/scienza/benessere/medicina/salmonella-il-killer-perfetto-e-invincibile-F9XqFtQRdmYwkBddEcUnGM/pagina.htmlJan

PROGETTI:

CERCA NEL SITO:

FACILITIES:

Via della Ricerca Scientifica 1 - 00173 Roma, Tel +39 06 72594391 Fax +39 06 2023500 dipartimentobiologia@pec.uniroma2.it

Università di Tor Vergata