-

-

-

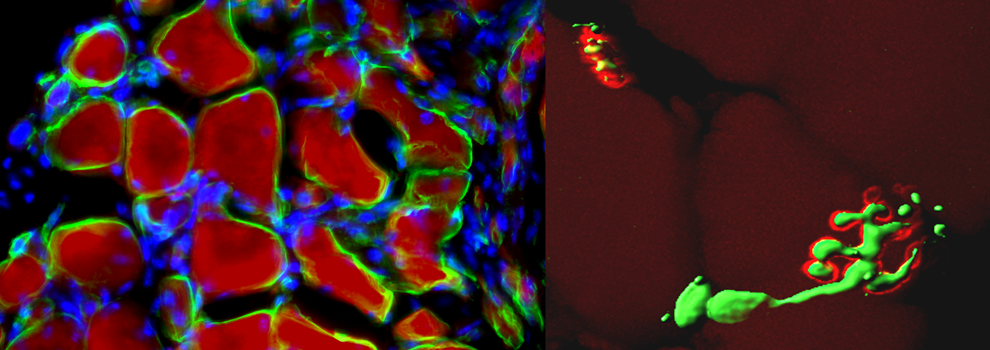

Artificial muscle cross-section:

laminin (green)

Myosin (red)

Dapi (blue)Neuromuscular plaque in

artificial muscle section:

neurofilament (green)

bungarotoxin (red) -

-

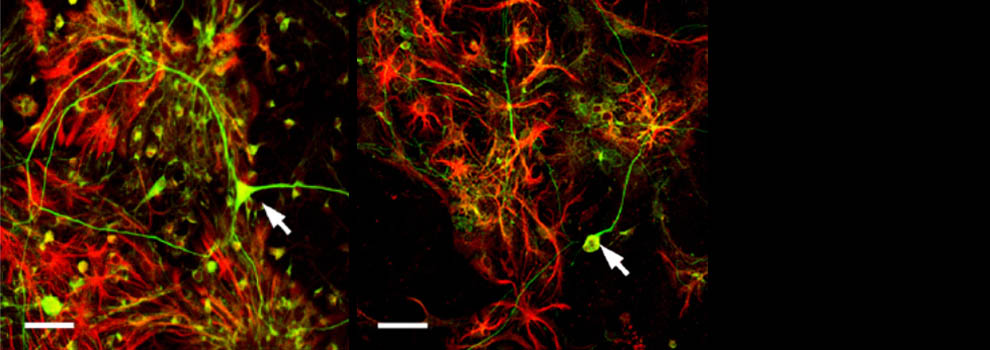

Lab. of Neurochemistry

Lab. of Neurochemistry

Studio dei meccanismi

molecolari delle malattie

neurodegenerative -

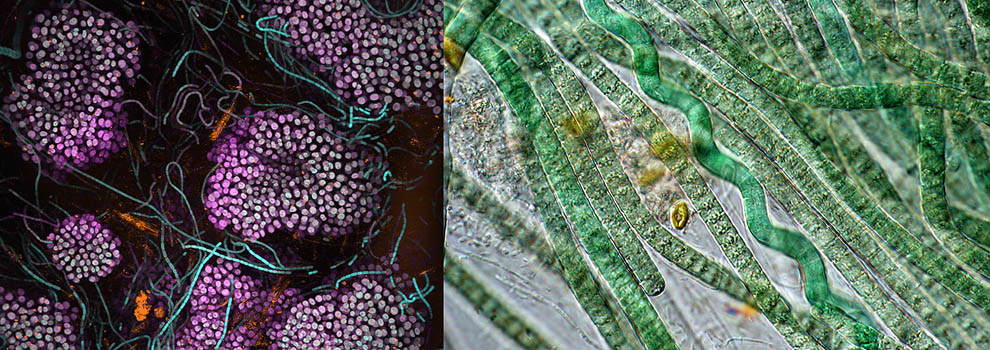

Anemone apennina

Anemone apennina

Monti SimbruiniFoto di Letizia Zanella -

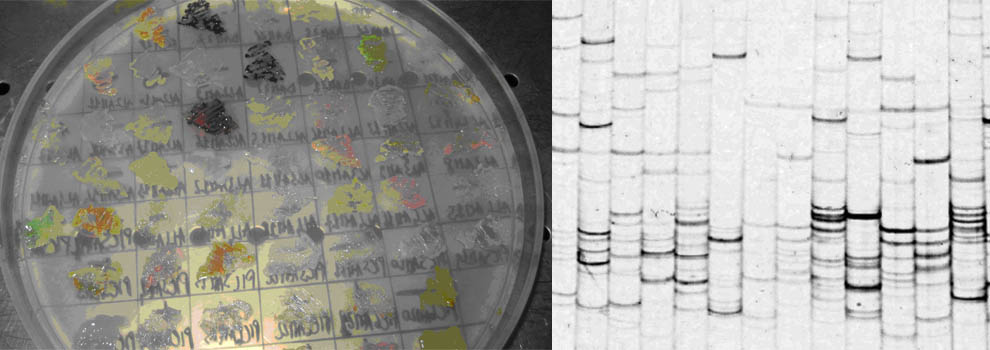

Studio delle comunità

Studio delle comunità

di batterioplankton nella

Riserva Naturale Regionale

Macchiatonda -

Astrobiologia e biologia

Astrobiologia e biologia

molecolare di......cianobatteri di

ambienti estremi -

-

Il Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” orienta la sua missione formativa e di ricerca su tematiche all’avanguardia degli studi sulla vita in tutti i suoi livelli di organizzazione e varietà. Le diverse aree di ricerca concorrono a sviluppare una piattaforma multidisciplinare su temi quali: i meccanismi molecolari delle malattie neurodegenerative, la regolazione dei processi di cancerogenesi; la caratterizzazione di molecole di origine vegetale ed animale; la valutazione delle comunità ecologiche e il monitoraggio ambientale.

Regolamento Dipartimento di Biologia DR 3756 del 06.12.2012

XJan

la stampa.it – 28/1/2014 – tuttoscienze

Si possono ottenere su larga scala, cancellando il dilemma etico

Una nuova tecnica sviluppata dal Karolinska Institutet, in Svezia, permetterà la generazione su larga scala di cellule staminali embrionali umane di qualità clinica elevata. Inoltre, consentirà di ottenere questo tipo di cellule senza distruggere alcun embrione umano.

La scoperta, pubblicata sulla rivista Nature Communications, è un grande passo avanti per la ricerca sulle cellule staminali. http://www.lastampa.it/2014/01/28/scienza/estratte-cellule-staminali-embrionali-senza-distruggere-lembrione-JTp6O9lD9Hjv90oEUjYp7J/pagina.html

la stampa.it- 28/1/2014

È un organo molto efficiente dal punto di vista energetico. Dalla sua mappatura potrebbe nascere una nuova generazione di dispositivi a basso consumo

Una nuova generazione di dispositivi elettronici a basso consumo energetico, dagli smartphone ai computer fino ai veicoli spaziali: ecco il frutto inaspettato che potrebbe nascere dalla mappatura del cervello umano a cui stanno lavorando i ricercatori dell’Università di Firenze coordinati da Francesco Pavone, che ha illustrato il progetto al convegno «Dagli atomi al cervello. Le scienze di base per la comprensione delle funzioni del cervello » organizzato dal Politecnico di Milano.

Il suo gruppo di ricerca, presso il Laboratorio europeo di spettroscopia non lineare (Lens) di Sesto Fiorentino, collabora allo «Human Brain Project », il progetto di ricerca decennale finanziato con oltre un miliardo di euro dalla Commissione europea per ricreare un super cervello artificiale. http://www.lastampa.it/2014/01/28/tecnologia/il-cervello-umano-ispira-la-nuova-elettronica-LSC15V3ajO3AjcGTez3UrN/pagina.html

Jan

La stampa.it – 28/1/2014

(TMNews)

Uno dei maggiori problemi della zootecnia italiana è il trattamento dei reflui prodotti dagli allevamenti. Re-Energy ed il Centro di ricerche per l’acquacoltura (CRIAcq) dell’Università Federico II di Napoli hanno avviato una sperimentazione: l’obiettivo è massimizzare i risultati del processo di digestione anaerobica dei reflui zootecnici attraverso l’impiego di alghe. L’utilizzo delle biomasse algali – riferisce ambiente.ambienti -si inserisce all’interno del ciclo di digestione anaerobica, valorizzando il digestato liquido prodotto a valle della trasformazione biologica che lo rende utilizzabile come sottoprodotto ad elevato valore aggiunto. [...]http://www.lastampa.it/2014/01/28/scienza/ambiente/studio-dalle-alghe-un-modo-per-smaltire-rifiuti-zootecnici-f7UwlnrMzROlY3wzfk3RSI/pagina.html

il corriere della sera.it – 27/1/2014, massimo piattelli palmarini

Gli organismi microscopici possono combattere le malattie

…un lavoro appena pubblicato sulla rivista specializzata «Cell» da Sarkis K. Mazmanian e undici collaboratori dell’Istituto di Tecnologia della California, riguardante le interazioni tra microbioma e disturbi cognitivo-comportamentali…

[...] Negli ultimi dieci anni circa, ma ancor più negli ultimissimi tre o quattro, abbiamo assistito a una vera e propria rivoluzione nel mondo della biomedicina. Si tratta dello studio del microbioma [...] Un attivo progetto internazionale, lo «Human Microbiome Project Consortium», sovvenzionato dai National Institutes of Health, raccoglie i sempre più numerosi dati e cerca di armonizzare e unificare i protocolli sperimentali.[...] Mazamanian e colleghi[...] hanno studiato queste correlazioni nel topo. In sostanza, osservando le alterazioni del microbioma gastrointestinale nelle madri e introducendo poi nella prole un batterio presente nell’uomo (chiamato Bacteroides fragilis ) che modifica la permeabilità e l’ecologia intestinale, hanno ottenuto miglioramenti in preesistenti difetti del comportamento comunicativo, maggiore resistenza allo stress, minori sintomi di ansia e miglior successo in prove di motricità e sensibilità. [...] Potenzialmente, appropriate terapie probiotiche attive sulla barriera gastro-intestinale potrebbero essere utili per trattare i disturbi dello sviluppo nervoso anche nell’uomo. Mazmanian e colleghi dicono che si tratta di un’idea «trasformazionale» (sic ), di possibile applicazione a un vasto spettro di disturbi neurologici e comportamentali che coinvolgono l’apparato immunitario e l’intestino [...] http://www.corriere.it/salute/14_gennaio_27/domani-microbi-ci-salveranno-05be4168-8735-11e3-b7c5-5c15c6838f80.shtml

PROGETTI:

CERCA NEL SITO:

FACILITIES:

Via della Ricerca Scientifica 1 - 00173 Roma, Tel +39 06 72594391 Fax +39 06 2023500 dipartimentobiologia@pec.uniroma2.it

Università di Tor Vergata